次に描きたい絵がパースを効かせた絵になるので、そういえばちゃんと整理したことがないな、ということで透視図法を練習してみることにしました。

透視図法のおさらい

透視図法や消失点についての解説記事ではないので、簡単に。

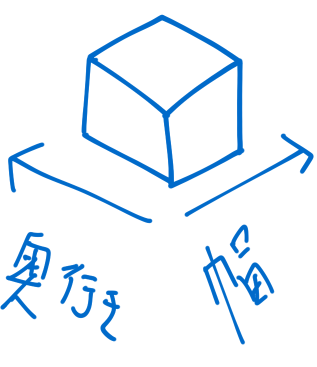

一点透視とか三点透視ありますけど、この数字は消失点の数になります。

消失点って何なのって言われると、箱を並べて辺を伸ばした先が交わる点といえば良いのでしょうか。

2次元においてすべての辺は消失点に向かっている、と言っておけば良さそうです。

一点透視図法、二点透視図法は平面上での奥行きや幅を表現するために使うはず。消失点はアイレベル上にふたつ設定されます。

三点透視図法は、これに高さの概念が追加されて、より遠近感の強いイラストを描く際に使用される感じ。

多分そんな雰囲気で。

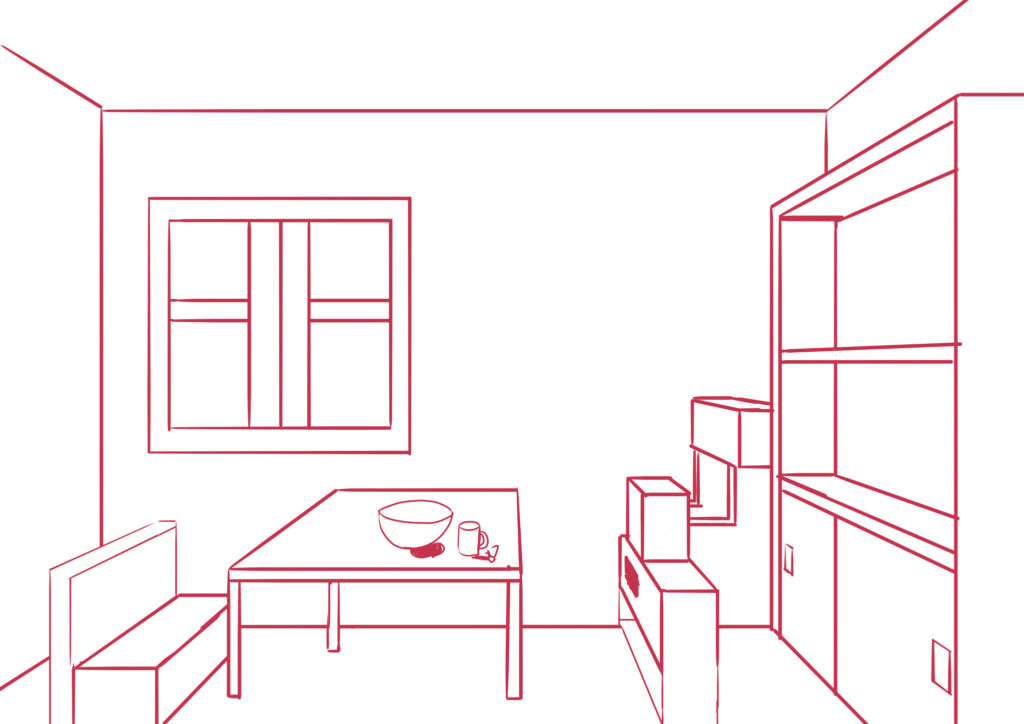

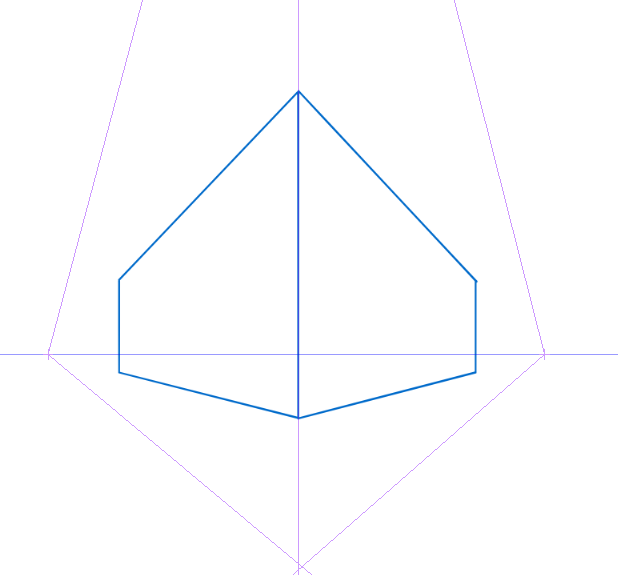

一点透視図法

練習してみました一点透視図法です。アイレベル、消失点ともに画像の真ん中あたり。

家具っぽい奴らのサイズ感は全然考えていなかったので、手抜きのジオラマのようなイラストになってしまっていますが、最初は一点透視図法がよく分かっていなくて、何がなんだかわからなかったのですが、色々調べて腹落ちさせたまとめが、以下。

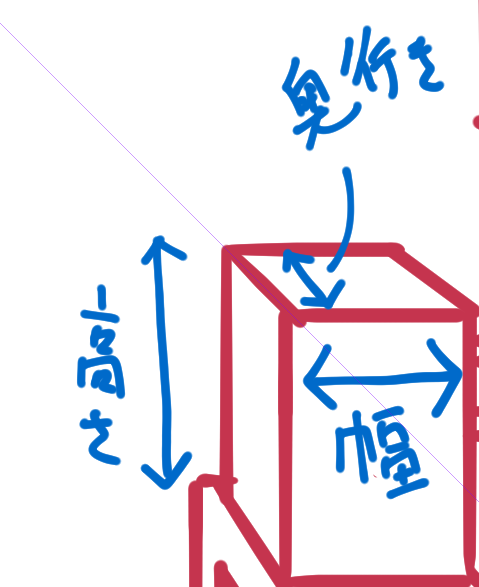

一点透視図法の消失点は、奥行きの消失点です。

つまり、立方体で表現すると、幅や高さは消失点には向かわないということ。

幅はアイレベルに対して水平に描く。

高さはアイレベルに対して垂直に描く。

アイレベルの位置から上下左右にズレた分だけ奥行き表現ができる。

この水平と垂直が最初全然意味わかりませんでした。

要するに、正面から見た立方体になるということです。

これを、斜めから見た立方体にしてしまうと、奥行きと幅が明後日方向を向いてしまって、斜めの線のいずれかが消失点に収束しないということです。

つまりこれは二点透視図法になるということ。

ここがごっちゃになってしまって、最初全然一点透視図法にならなかったということです。

使いにくそうな感じもある一点透視図法ですが、アイレベルの高さや消失点の位置を真ん中からずらすことで色々表現できます。多分。

使い所はやっぱり部屋の中や廊下等、狭い場所や閉所が適しているような気がします。

初回の練習なので、ど真ん中の消失点で描いてみました。

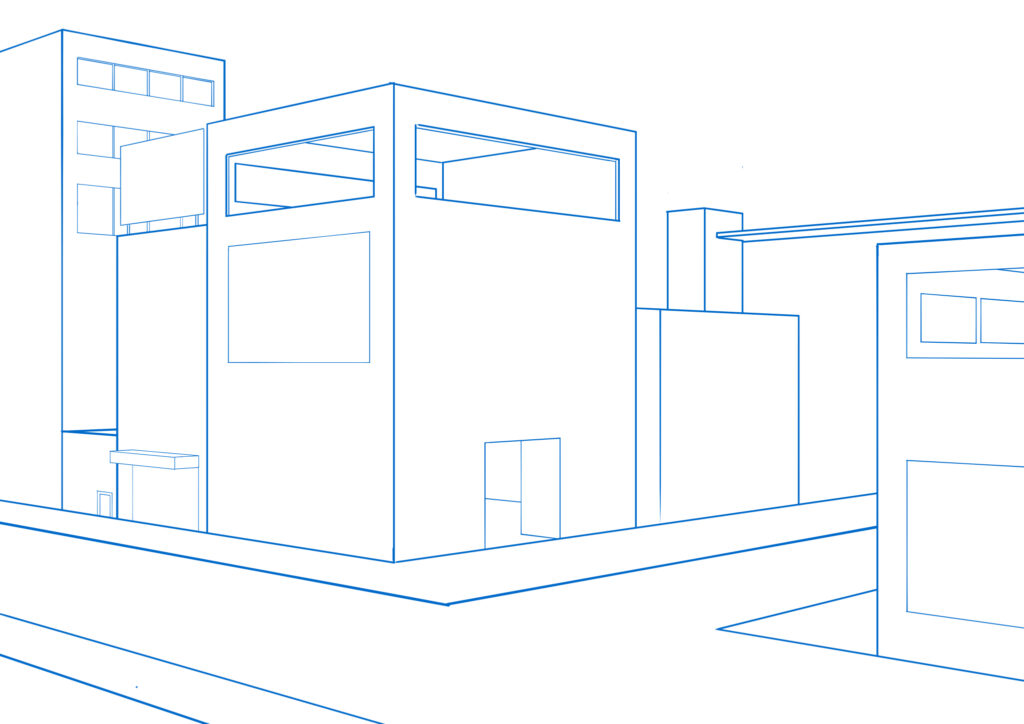

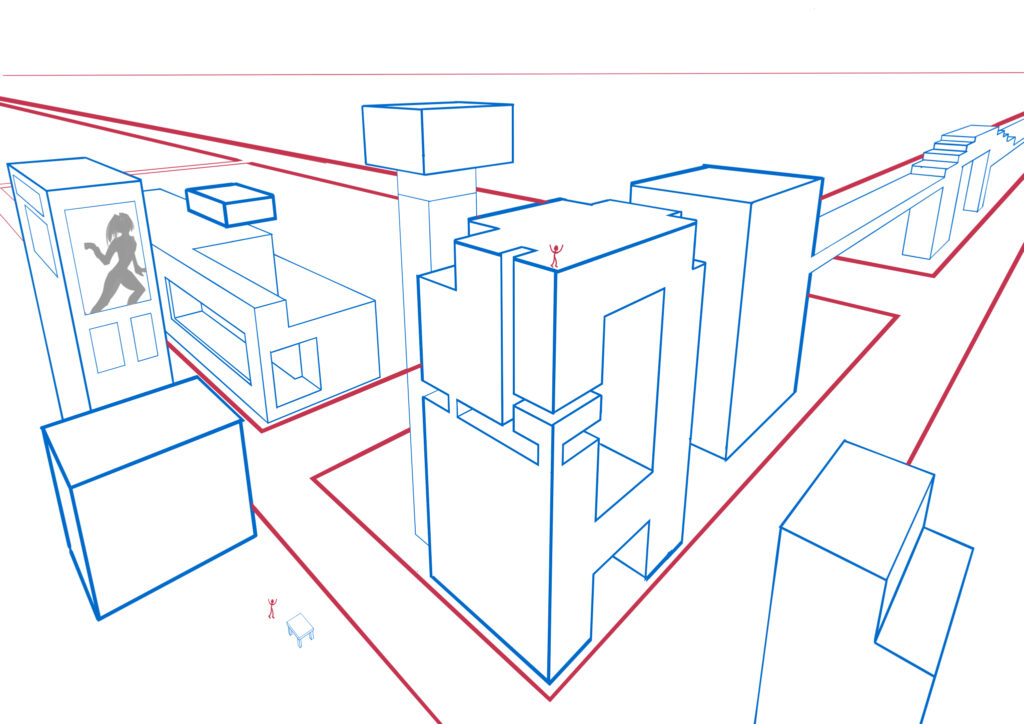

二点透視図法

一点透視図法のときに間違えていたナナメっぽい箱表現がコレに当たるはず。

アイレベルはキャンバス真ん中あたり、消失点は2つともキャンバス外に設定しています。

なにかの記事か動画で見たんですが、消失点の距離はキャンバスの外側で広めに取るとある程度自然な感じに見えるようです。

消失点の距離が近いと、パースがきつ目になる。

アイレベルの位置より上に水平線を引く場合は消失点に向かって下向きの線、アイレベルより下に水平線を引く場合は消失点に向かって上向きの線を引くことになる、と覚えておけば混乱は減りそう。

減るかな?

消失点がふたつになることで、奥行きに加えて幅の表現ができるようになりました。

高さの表現については、消失点がないので一点透視図法と同様に、アイレベルに対して垂直の線を引きます。

練習した絵のように、町並みや建物等を描く際に使いがちです。

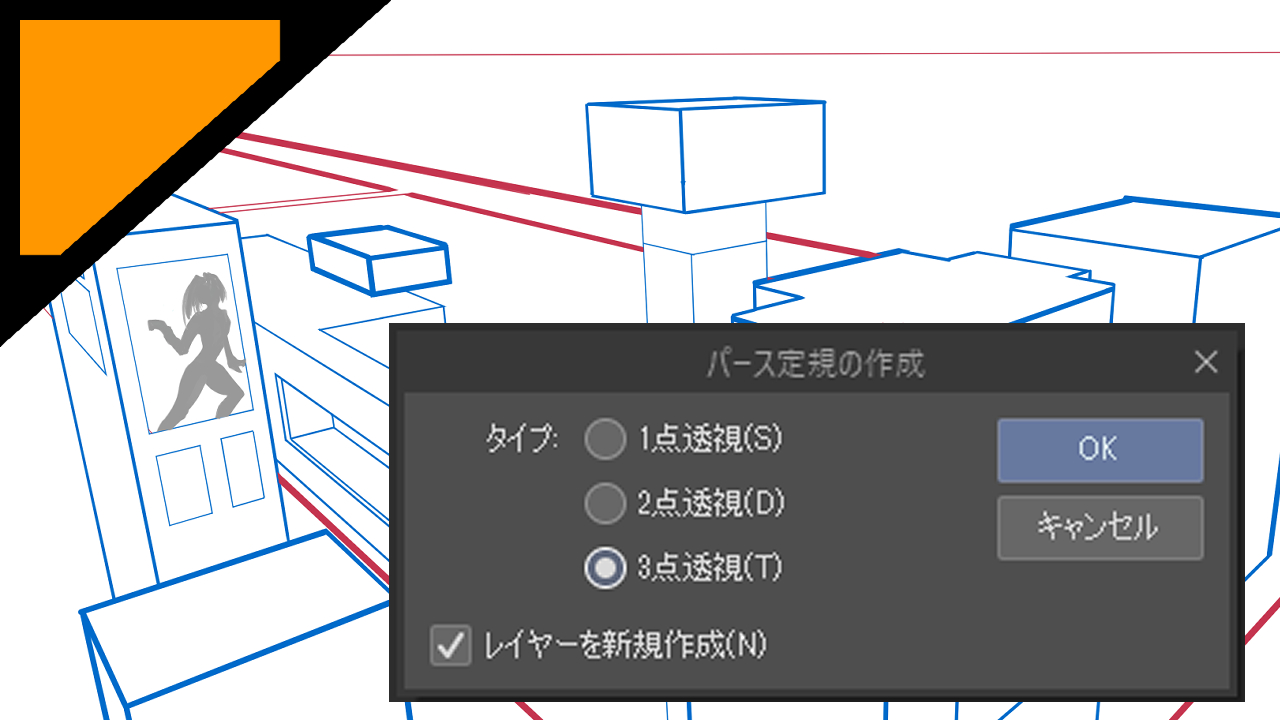

三点透視図法

二点透視図法に縦方向の消失点を追加した遠近表現。

覚えておくべきは、アイレベルからの距離が遠くなれば遠くなるほど物体は小さくなるということ。

今回の練習ではキャンバス上部の赤いラインをアイレベルとして設定しています。

赤い人を二人置いているのですが、ビルの上の人と、左下の地面にいる人では、地面の人のほうを小さく描くことでより自然な感じになるということ。

と強気でいっておきながら、地面の人はもっと小さく描いたほうが自然だったなぁと反省です。

三個目の消失点の設定をかなり遠くに設定してしまったので、パースは薄めになってしまっていて、逆に分かりづらい感じになってしまった感があります。

次はもうちょっと極端なパースを付けた状態で練習してみます。

この練習で取り込めたプラス要素

1点透視図法が理解出来たのは個人的に大きかったと思います。

透視図法という言葉、消失点という言葉自体は知っていたのですが、それぞれをきちんと整理して学んだわけではなかったので、部分部分不自然な理解をしていました。

このあたりが整理できたことで、活かせる部分も増えてくると感じました。

ただし、あくまで今回の練習は透視図法に触ってみた、という感じなので、まだまだこれからも鍛えないといけない技術だと思っています。

次は、同じ題材をそれぞれの透視図法で描き分けてみたいと思います。

また、自分で理解しやすいように箱型の絵を中心に(というかほぼ全て)描いていたんですが、最終的にはキャラクターを描く際に活かしていきたいので、四角くない物をそれぞれの透視図法で表現してみる、という課題も見えてきました。

キャラへの適用方法が、今時点で具体的にどう描くか、ということがピンと来ていないのが懸念されますけども、まいど何かを練習するたびに次の課題を見つけて先へ進んでいけるように、まだまだ頑張っていきたいものです。

Comment